Qui est Élise Thiers ?

Date de naissance : 2 novembre 1818 (Paris 2e, France).

Date du décès : 11 décembre 1880 (Paris 9e, France) à 62 ans.

Activité principale : Épouse d’Adolphe Thiers et gardienne de sa mémoire.

Nom de naissance : Eulalie Élise Dosne.

Où est la tombe de Élise Thiers ?

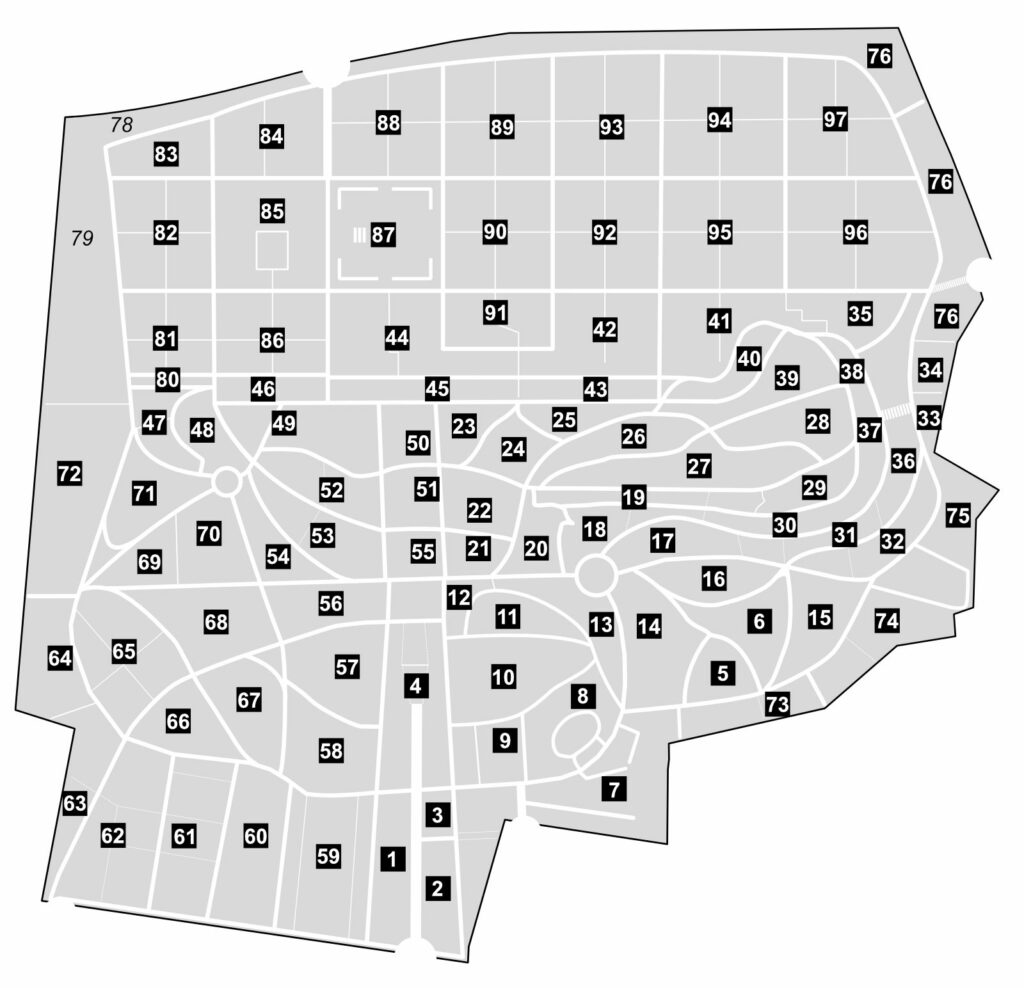

La tombe est située dans la division 55

Le monument funéraire d’Élise Thiers au Père-Lachaise

Élise Thiers repose au cimetière du Père-Lachaise, 55ᵉ division, au sein du mausolée Thiers (avenue de la Chapelle), aux côtés d’Adolphe Thiers, de ses parents Alexis-André Dosne et Eurydice Matheron, et de sa sœur Félicie.

Le monument, conçu par Alfred-Philibert Aldrophe, associe architecture et sculpture dans un programme à forte charge symbolique : Henri Chapu (bas-reliefs de la Libération du territoire et du Génie de l’Immortalité), Antonin Mercié (génies allégoriques de l’Histoire, des Lettres, des Sciences, de l’Éloquence) et bronzes par Ferdinand Barbedienne. On pénètre par une porte monumentale précédée de neuf marches ; à l’intérieur, une coupole éclairée par un vitrail s’orne de couronnes de chêne, d’asphodèles et de pavots. La crypte, au centre de laquelle se dresse le sarcophage en porphyre de Thiers, est encadrée de tombeaux familiaux, dont celui d’Élise Thiers.

L’ensemble, classé monument historique, est l’un des grands ensembles funéraires du XIXᵉ siècle parisien : un arc de triomphe miniature, allégorie d’une vie publique, mais aussi un recueil intime où l’on lit les noms des Dosne et des Thiers entremêlés. Pour un visiteur, la façade impressionne par ses colonnes et son fronton, tandis que l’intérieur frappe par la qualité du marbre, l’équilibre des proportions et la cohérence iconographique.

En bref, ce qu’il faut regarder sur place :

– Façade : l’architecture d’Aldrophe et les motifs allégoriques ;

– Bas-reliefs de Chapu (Libération du territoire, Immortalité) ;

– Porte et grilles en bronze, chiffre « D » (Dosne) enlacés ;

– Crypte : sarcophage en porphyre et tombeaux familiaux, dont Élise ;

– Inscriptions rappelant les étapes de la carrière de Thiers et la devise fixée par la famille.

Biographie d’Élise Thiers

Élise Thiers (1818–1880) – Portrait d’une première dame de la Troisième République

Née Eulalie Élise Dosne à Paris le 2 novembre 1818, morte dans la même ville le 11 décembre 1880, Élise Thiers appartient à ces figures discrètes qui ont pourtant pesé sur la vie politique et culturelle du XIXᵉ siècle français. Épouse d’Adolphe Thiers — historien, chef du pouvoir exécutif en 1871 puis premier président de la Troisième République (1871–1873) — elle fut à la fois hôtesse d’un des salons les plus courus du Paris libéral, gestionnaire d’un patrimoine artistique important et gardienne sourcilleuse de l’honneur et de la mémoire de son mari. Son existence, souvent racontée à travers la légende et les médisances, révèle en réalité un rôle d’interface entre le monde des affaires, de la politique et des arts, à l’heure où se façonne la France républicaine.

Enfance, famille et premiers portraits

Élise est la fille d’Alexis Dosne (1789–1849), agent de change devenu receveur général des finances et régent de la Banque de France, et d’Eurydice Matheron (1794–1869). Sa sœur cadette, Félicie (1823–1906), jouera un rôle capital après la mort d’Adolphe Thiers en perpétuant l’œuvre mémorielle et philanthropique du couple. L’aisance financière et les réseaux d’Alexis Dosne installent très tôt la famille au cœur de la Nouvelle Athènes, place Saint-Georges (9ᵉ arrondissement), où se côtoient artistes, journalistes et hommes politiques.

Cette jeunesse privilégiée laisse des traces majeures dans l’histoire de l’art : Jean-Auguste-Dominique Ingres dessine en 1834 un Portrait de Madame Thiers — Élise n’a alors que quinze/seize ans —, aujourd’hui conservé à l’Allen Memorial Art Museum (Oberlin). Cette feuille, exécutée l’année même où Ingres obtient la direction de l’Académie de France à Rome, a souvent été lue comme un « dessin de circonstance » dans l’orbite d’Adolphe Thiers, alors ministre de l’Intérieur. Quoi qu’il en soit, le trait net d’Ingres fixe le profil gracile d’une jeune femme bientôt propulsée dans la sphère publique.

Quelques années plus tard, Lorenzo Bartolini sculpte un buste d’Élise Thiers (1839, marbre), aujourd’hui à la Fondation Dosne-Thiers ; l’œuvre affirme une image maîtrisée, à la fois classique et moderne, de celle qui deviendra l’une des hôtesses les plus en vue de Paris.

La rencontre avec Adolphe Thiers et un mariage au cœur des polémiques (1827–1833)

En 1827, le jeune journaliste Adolphe Thiers rencontre la famille Dosne. L’entregent d’Alexis, ses moyens et ses amitiés financières comptent dans l’ascension du futur président, qui gravit alors les échelons de la presse et de la politique. La relation entre Thiers et Eurydice Dosne, mère d’Élise, a nourri rumeurs et satires ; lorsque Thiers épouse Élise en 1833, alors qu’elle a quinze ans et lui trente-six, ses adversaires s’en emparent — Balzac s’en fait l’écho dans La Maison Nucingen. La postérité retient souvent cet épisode, mais il faut y voir surtout la constitution d’un bloc familial où Élise, sa mère Eurydice et sa sœur Félicie soutiendront, à des titres différents, la carrière de Thiers.

Le mariage apporte en dot l’hôtel de la place Saint-Georges, futur hôtel Dosne-Thiers, qui deviendra le centre de gravité de la vie mondaine et intellectuelle du couple. Thiers y rédigera plus tard une partie de son monument littéraire, l’Histoire du Consulat et de l’Empire.

La maison de la place Saint-Georges : un salon, une scène, un symbole

Dès les années 1830–1840, l’hôtel de la place Saint-Georges concentre réceptions, lectures, dîners politiques. On y voit Mignet, Rémusat, Barthélemy-Saint-Hilaire, diplomates, savants et artistes. Élise règne sur cette maison avec une sobriété que certains contemporains jugent « économe », image qui a nourri, à tort ou à raison, une réputation de parcimonie. Les mêmes témoignages soulignent cependant sa tenue, sa constance et sa capacité à composer des cercles de conversation utiles aux ambitions de Thiers. Réduire sa persona à une caricature de femme « avare » serait pourtant injuste : la réalité la montre pragmatique, soucieuse d’ordonner la maison et de préserver le capital familial — conditions d’existence d’un salon politique.

1870–1871 : guerre, siège, Commune — l’épreuve du feu

La guerre franco-prussienne et la chute de l’Empire entraînent la France dans une crise profonde. En mai 1871, pendant la Commune de Paris, l’hôtel Dosne-Thiers est incendié. Cet épisode, tragique sur le plan symbolique comme matériel, marque la fin d’un monde : l’adresse qui incarnait depuis des décennies l’influence du couple est ravagée. Après l’écrasement de l’insurrection, l’hôtel est reconstruit (1873–1875) sur des plans d’Alfred-Philibert Aldrophe, architecte qui deviendra aussi celui du mausolée au Père-Lachaise. Ainsi, le lieu renaît ; il redeviendra plus tard un pôle de recherche et de mémoire, aujourd’hui Fondation Dosne-Thiers.

« Première dame » de fait (1871–1873)

Quand Thiers devient chef du pouvoir exécutif (février 1871), puis président de la République (août 1871), Élise occupe de facto une fonction protocolaire nouvelle dans un régime qui s’invente : recevoir, représenter, composer l’image du pouvoir républicain naissant. Dans cette tâche, Félicie, la sœur cadette, est omniprésente, et la triade féminine (Élise, Eurydice, Félicie) demeure un ressort inavoué du dispositif thiersien. La vie privée, déjà commentée dans les années 1830, continue d’alimenter la chronique ; mais c’est surtout la stabilité que recherchent Élise et sa maison, alors que la République hésite entre restauration monarchique et consolidation constitutionnelle.

Collectionneuse et mécène : le legs au Louvre

La part la plus tangible de l’action personnelle d’Élise tient à sa collection de porcelaines — Vincennes-Sèvres notamment, mais aussi pièces d’Extrême-Orient — dont elle organise le legs au Louvre. Les inventaires du musée documentent un legs Élise Dosne-Thiers en 1880, exécuté dès 1881 par Félicie qui renonce à son usufruit pour accomplir la volonté de sa sœur. Une salle du Louvre, aujourd’hui identifiée dans les communications du musée comme « salle Élise Dosne-Thiers », présente une part de cet ensemble. Par ce geste, Élise inscrit dans le domaine public une collection patiemment réunie, offrant un parcours décoratif et un chantier d’étude aux historiens de l’art.

La gardienne de l’héritage de Thiers (1877–1880)

La mort d’Adolphe Thiers, le 3 septembre 1877 à Saint-Germain-en-Laye, ouvre un épisode décisif. Le maréchal Mac-Mahon souhaite des funérailles nationales aux Invalides ; Élise s’y oppose si le cérémonial lui échappe. Elle exige que les amis de son mari gardent la main (ordre du cortège, discours, esprit de la cérémonie). L’offre officielle est retirée ; les obsèques, privées, deviennent une immense manifestation républicaine jusqu’au Père-Lachaise. Ce bras de fer, souvent évoqué comme un entêtement, témoigne surtout de la volonté d’Élise de préserver l’image du défunt, qu’elle conçoit comme patrimoine moral autant que familial.

Après 1877, Élise met en ordre l’avenir des lieux et des papiers : c’est dans cette dynamique que naît l’idée d’une Fondation destinée à soutenir de jeunes chercheurs — idée dont un document de 1879 conserve la trace — que Félicie réalisera en 1893 sous la forme de la Fondation Thiers, reconnue d’utilité publique et rattachée à l’Institut de France. Parallèlement, l’hôtel Dosne-Thiers (place Saint-Georges) sera, en 1905, légué à l’Institut : une bibliothèque d’histoire du XIXᵉ siècle y prend place, prolongeant la vocation du salon en maison d’étude.

Réseaux savants, sociabilités, caractère

Veuve d’un homme illustre, Élise ne s’enferme pas dans le deuil. Elle participe à des sociétés savantes — la Société de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France notamment — et continue de jouer son rôle d’hôtesse et d’ordonnatrice du patrimoine domestique. Les témoignages sur son caractère sont contrastés : exigeante avec son entourage, vigilante sur les dépenses, elle peut passer pour économe, parfois froide. Mais ces traits, relevés dans la chronique, s’éclairent quand on observe la cohérence de ce qu’elle a bâti : une maison tenue, une collection structurée, un programme de transmission (Louvre, fondations) parfaitement exécuté.

Dernières années et décès

Après la présidence, la vie d’Élise se recentre sur l’hôtel reconstruit, la gestion des collections et l’entourage de Thiers. Elle s’éteint le 11 décembre 1880 dans sa demeure place Saint-Georges.

Ses obsèques sont célébrées à Notre-Dame-de-Lorette ; sa sœur Félicie prend alors pleinement le relais : légataire d’une partie des biens, elle donnera à l’Institut de France l’hôtel et ses bibliothèques, et lancera la Fondation Thiers pour concrétiser l’intention formulée par Élise.

Parentes, alliées, « réseau Thiers »

- Eurydice Dosne (1794–1869) — la mère : figure discutée, muse et protectrice d’Adolphe Thiers ; sa présence dans la maison explique en partie l’unité du « clan ».

- Félicie Dosne (1823–1906) — la sœur : exécutrice zélée des volontés d’Élise, donatrice (1905) de l’hôtel à l’Institut de France, créatrice (1893) de la Fondation Thiers ; elle veille à la dispersion (et parfois à la conservation) des bijoux et papiers.

- Cercle des amis : Mignet, Barthélemy-Saint-Hilaire, Rémusat, diplomates et académiciens forment un bouclier autour du foyer Thiers, au long d’une cinquantaine d’années. (Références croisées dans les sources biographiques d’Adolphe Thiers.)