Qui est Adolphe Thiers ?

Date de naissance : 15 avril 1797 (Marseille, France).

Date du décès : 3 septembre 1877 (Saint-Germain-en-Laye, France) à 80 ans.

Activité principale : Avocat, journaliste, historien, homme d’État.

Nom de naissance : Marie Joseph Louis Adolphe Thiers.

Où est la tombe d’Adolphe Thiers ?

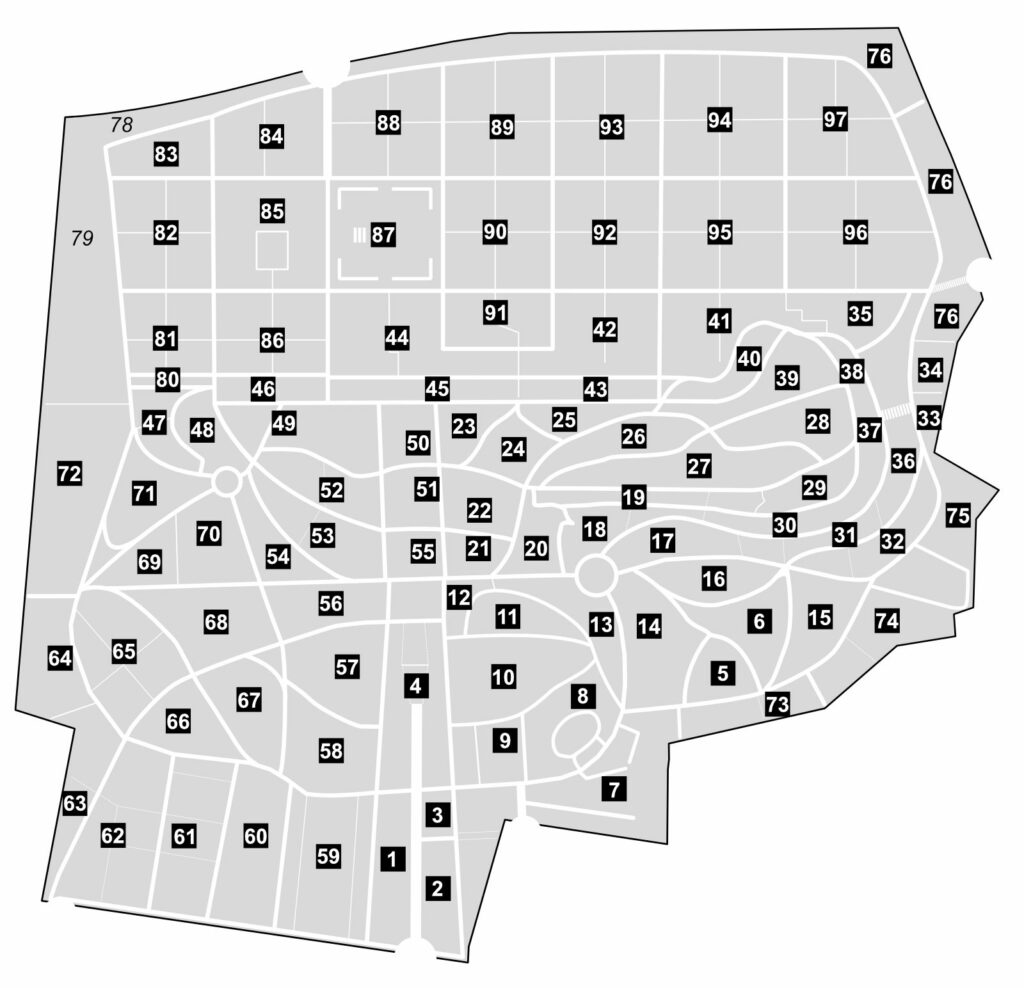

La tombe est située dans la division 55

Le monument funéraire d’Adolphe Thiers au Père-Lachaise

Sa première sépulture fut dans la chapelle Dosne‑Thiers (division 30),

suite à quoi il fut transféré en 1886) vers la 55ᵉ division, avenue de la Chapelle, à côté de la chapelle du Père‑Lachaise.

Ce monument funéraire, imposant, fut érigé par sa veuve et sa belle‑sœur avec Alfred‑Philibert Aldrophe comme architecte, les sculpteurs Henri Chapu et Antonin Mercié, et les bronzes de Ferdinand Barbedienne. Le tout est classé monument historique.

Description architecturale

- Extérieur : Un mausolée imposant, avec façade ornée de bas‑reliefs représentatifs de la « Libération du territoire » (par Chapu) et du Génie de l’Immortalité. On y voit des allégories de l’Histoire, des Lettres, des Sciences, de l’Éloquence.

- Intérieur :

- Un escalier de neuf marches mène à la porte en bronze, avec la lettre D (Dosne) entrelacée.

- Un vitrail éclaire une coupole décorée d’une couronne de chêne, d’asphodèles et de pavots.

- La crypte, accessible, montre un sarcophage en porphyre vert sur socle de porphyre rouge et gris, entouré des tombeaux de proches, avec un autel en marbre, un Christ et des flambeaux en bronze.

- Un bas‑relief représenté Thiers accoudé, répondant à l’appel de l’Immortalité, avec une figure de la Patrie en deuil devant lui.

Symbolique

Le monument incarne la vocation, les œuvres et l’héritage littéraire et politique de Thiers, associant les arts, l’histoire et la nation dans une emphase symbolique qui fait de ce tombeau un des plus remarquables du Père‑Lachaise.

Événements

À l’occasion du centenaire de la Commune, le monument fut l’objet d’un attentat, signe que les tensions politiques posthumes autour de sa figure restaient vives.

Biographie d’Adolphe Thiers

Les débuts et la formation (1797–1820)

Naissance et contexte familial

Adolphe Thiers naît le 15 avril 1797 à Marseille, dans une famille bourgeoise relativement modeste. Sa mère est apparentée aux poètes André et Joseph Chénier.

Éducation et adolescence

En 1806, il entre au lycée de Marseille grâce à une bourse. Il s’y révèle un élève brillant : son professeur de rhétorique loue son goût pour les sciences et les belles‑lettres, ainsi que son ambition et son amour de l’étude. Il quitte le lycée en 1815, au moment où la Restauration revient en France.

Études de droit

En 1815, il poursuit ses études de droit à Aix‑en‑Provence. Il se distingue par ses prix académiques, notamment pour son Éloge de Vauvenargues. Il fréquente la bibliothèque Méjanes, dévore Rousseau, Montesquieu, Homère, etc., développe une passion pour la philosophie, et milite ses premières amitiés intellectuelles, en particulier avec François‑Auguste Mignet. En novembre 1820, il est admis au barreau d’Aix-en-Provence.

Débuts littéraires et entrée à Paris (1820–1830)

Carrière juridique et écrivain

Les débuts du jeune avocat sont marqués par l’écriture ; il publie un traité de trigonométrie sphérique, un mémoire sur l’éloquence judiciaire, et se fait remarquer dans les cercles littéraires.

Montée à Paris

Déçu par son influence limitée à Aix, il rejoint Mignet à Paris en 1821, ambitionnant de faire carrière dans la capitale, où il commence à se faire un nom comme journaliste et historien.

Premières œuvres historiques

Il publie « Histoire de la Révolution française » (1823–27), immense succès public.

Ascension politique sous la cv Monarchie de Juillet (1830–1848)

Les Trois Glorieuses

En 1830, Thiers joue un rôle central dans la révolution des Trois Glorieuses. Il mobilise la presse contre les ordonnances royales, rédige la protestation et œuvre à l’arrivée au pouvoir de Louis‑Philippe.

Premier ministère (1836–1837)

Il devient président du Conseil et ministre des Affaires étrangères en février 1836, alors qu’il n’a que 38 ans. Il poursuit le projet (réussi) de rapatriement des restes de Napoléon aux Invalides et la translation des morts de 1830 à la colonne de Juillet, accompagnée par une marche funèbre de Berlioz.

Deuxième ministère (1837–1840)

Réélu président du Conseil en mars 1837, il occupe également le portefeuille des Affaires étrangères. Il enclenche la crise d’Orient en soutenant une action diplomatique et militaire, et finit par démissionner face aux refus du roi sur plusieurs projets.

Opposition et écrits historiques

De 1841 à 1848, il est dans l’opposition. Il se consacre à rédiger Histoire du Consulat et de l’Empire, qui se vend à un million d’exemplaires sur vingt volumes publiés entre 1845 et 1862.

La République, l’Empire, l’exil et le retour (1848–1870)

République de 1848

Après la révolution de 1848, il se rallie à la République, devient une figure politique du parti de l’Ordre, conservateur et modéré.

Opposition au Second Empire

Quand Louis‑Napoléon Bonaparte réalise son coup d’État en 1851, Thiers s’y oppose et n’intègre pas le Second Empire. Il subit une traversée du désert politique, se réfugiant dans l’écriture historique.

Guerre de 1870–1871

Après la défaite contre la Prusse, il est pressenti pour diriger les négociations, sillonne les capitales étrangères (Londres, Vienne, Saint‑Pétersbourg, Florence), sans succès notable.

La Commune de Paris

En mars 1871, Thiers, alors chef du pouvoir exécutif, tente de désarmer Paris en retirant des canons détenus par la Garde nationale à Montmartre et Belleville. L’opération échoue, contribuant à l’éclatement de la Commune.

Le rôle répressif

Thiers est à la tête de la république naissante et réprime brutalement la Commune lors de la « semaine sanglante », lui assurant une réputation tragique parmi la gauche.

Président de la Troisième République (1871–1873)

En août 1871, via la loi Rivet, il est élu président de la République. Il organise un emprunt national décisif pour acquitter les réparations de guerre et favoriser le départ des troupes d’occupation.

Il incarne une « République conservatrice » qui détache les monarchistes d’une possible restauration. Mais cette orientation lui coûte son appui à l’Assemblée, le conduisant à démissionner en mai 1873.

Le dernier chapitre (1873–1877)

Après sa démission, Thiers redevient député. En 1875, il vote l’amendement Wallon, clé de voûte du régime républicain tri-partite – président, Sénat, Assemblée -, consolidant la Troisième République.

Il est réélu député en 1876, démissionne de son siège de sénateur en 1876 pour rester député.

Adolphe Thiers meurt d’une hémorragie cérébrale le 3 septembre 1877 à Saint‑Germain‑en‑Laye.

Sa mort donne lieu à des funérailles largement suivies, bien que privées. Le cortège, avec un million de Parisiens, se rend au Père‑Lachaise, sous une forte tension politique. Sa devise inscrite sur le mausolée, « Il a chéri sa patrie, et cultivé la vérité », est tirée de son testament.

Vie personnelle et familiale

- Mariage En 1833, Thiers épouse Élise Dosne, alors âgée de 15 ans, fille de sa maîtresse. Ce mariage controversé prête matière aux critiques et à la satire, notamment chez Balzac.

- La famille Dosne et leur rôle La belle‑famille joue un rôle fondamental dans sa vie. Élise et sa sœur Félicie (sans enfants) supportent activement Thiers. Félicie Dosne créera, en 1891, la Fondation Thiers, dédiée à la recherche historique, et lègue l’hôtel Saint‑Georges à l’Institut de France.

Il n’a pas eu d’enfants, mais ses belles-filles, surtout Félicie, ont œuvré pour perpétuer sa mémoire et l’enrichissement de son héritage intellectuel et culturel.