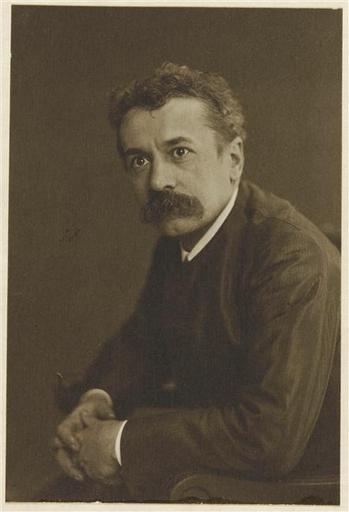

Qui est René Jules LALIQUE ?

Date de naissance : 6 avril 1860 (Aÿ, France).

Date du décès : 1er mai 1945 (Paris 8e, France) à 85 ans.

Activité principale : Maître verrier, bijoutier, joaillier, fondateur de la maison Lalique.

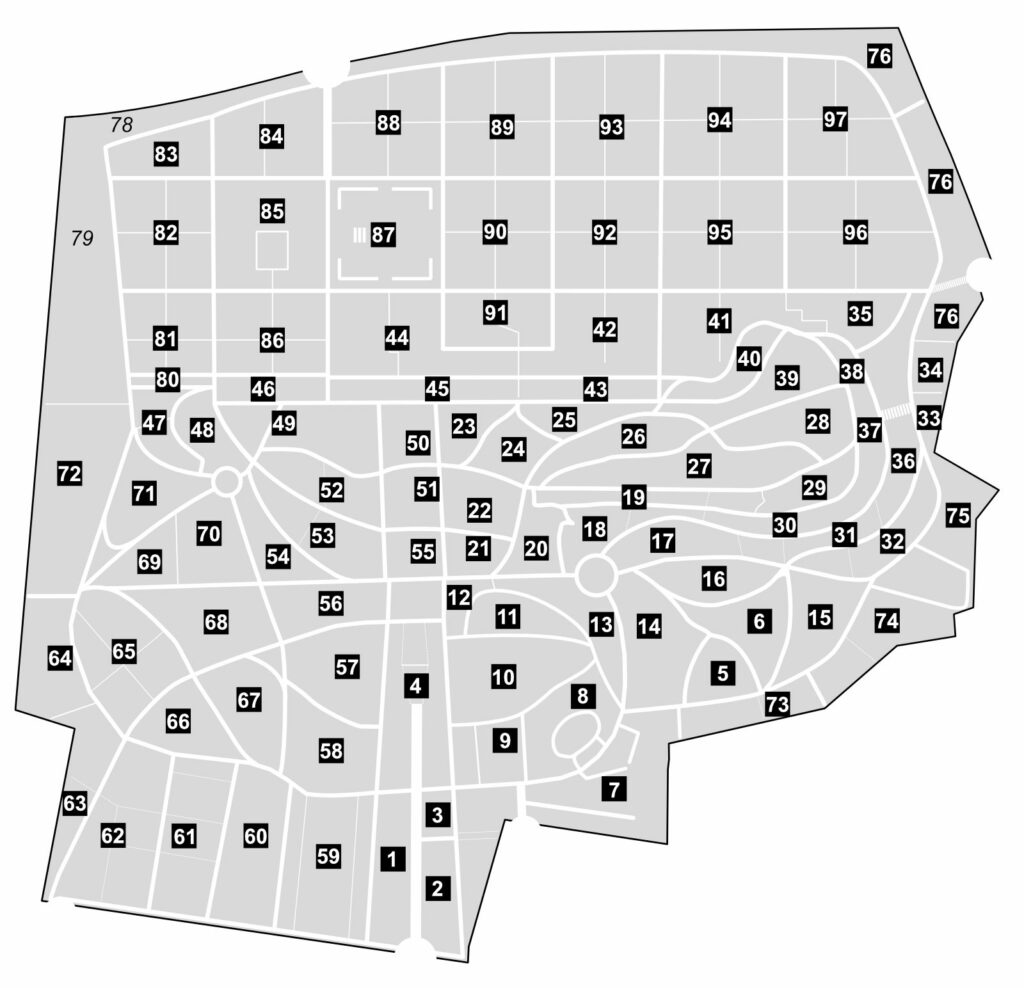

Où est la tombe de René Jules LALIQUE ?

La tombe est située dans la division 23, chemin Adanson, 1ʳᵉ ligne

Le monument funéraire de René Jules LALIQUE au Père-Lachaise

La tombe de René Lalique se trouve au cimetière du Père-Lachaise, division 23, chemin Adanson (1ʳᵉ ligne). Il repose dans un sarcophage de granit sobre, dont la façade est ornée d’une croix incrustée d’un Christ en verre moulé — « une de ses œuvres ». La pièce, intégrée dans un encadrement métallique doré, reprend un motif cher à Lalique : une silhouette aux rayons diffus, travaillée en relief par la matière. La croix n’est pas un « monument signé » au sens muséal, mais elle relève visiblement de sa maison ; le traitement du verre (relief, rayonnement, translucidité) est de pur style Lalique.

Les inscriptions gravées au-dessus et au-devant du monument sont lisibles : « René LALIQUE, 1860-1945 », « Mme René LALIQUE, 1870-1909 » (il s’agit d’Alice Ledru, sa seconde épouse), « Marc LALIQUE, 1900-1977 », « Madame Olympe LALIQUE, 5 mai 1906 » (sa mère, Olympe Berthélémy), et « Georgette Renée LALIQUE, 11 décembre 1910 » (sa fille aînée).

Le monument réunit ainsi, en une mémoire familiale condensée, le maître, sa seconde épouse, son héritier direct dans la maison (Marc), sa mère et sa fille disparue jeune.

Pour se repérer sur place, le plan officiel du cimetière mentionne « LALIQUE René (Div. 23) » ; la tombe se situe non loin de la grande allée, dans un secteur relativement aéré. L’iconographie publique (Wikimedia, reportages amateurs) permet d’identifier sans peine la croix-relief : un Christ rayonnant en verre, posé en applique sur la pierre grise. C’est une sépulture moderne par sa sobriété, rehaussée d’un détail verrier qui suffit à rappeler l’homme et son art.

Biographie de René Jules LALIQUE

René Jules Lalique naît le 6 avril 1860 à Aÿ, dans la Marne. Il deviendra l’un des noms majeurs des arts décoratifs français : bijoutier de l’Art nouveau puis maître verrier de l’Art déco, à la fois artisan, artiste, industriel et décorateur. Sa trajectoire épouse deux styles et deux époques, sans jamais sacrifier une exigence esthétique devenue signature : le goût du relief, des matières « vivantes » (émaillage plique-à-jour, verres satinés et opalescents), des contrastes entre transparences et opacités, du naturalisme transfiguré. Son entreprise, fondée à la fin du XIXᵉ siècle, existe encore aujourd’hui.

Enfance, formation, éveil artistique (1860–1882)

Lalique passe son enfance entre Aÿ et Paris. Élève au lycée Turgot, il décroche tôt un prix de dessin ; à 16 ans, il entre en apprentissage chez le joaillier Louis Aucoc, rue de la Paix, où il apprend soudure, sertissage, ciselure et discipline d’atelier. À partir de 1878, il complète sa formation en Angleterre au Sydenham (Crystal Palace) Art College, où l’enseignement du dessin naturaliste, le culte de l’observation et la pratique de la composition décorative marquent durablement son vocabulaire. De retour à Paris, il dessine pour Aucoc, Cartier, Boucheron, Vever et d’autres maisons : c’est un jeune concepteur talentueux, déjà courtisé pour ses croquis.

Le bijoutier Art nouveau : indépendance, audace et apothéose (1882–1905)

Dès 1882, Lalique devient dessinateur-concepteur indépendant pour plusieurs joailliers. En 1885–1886, il reprend un atelier et travaille désormais sous son nom. En 1890, il ouvre boutique dans le quartier de l’Opéra. Ce qu’il y montre ne ressemble à rien : des bijoux sculptés comme de petites statues, où fleurs, insectes, faune et silhouettes féminines s’unissent au verre moulé, à la corne, à la nacre, au cuir et aux pierres semi-précieuses.

Il rompt avec la seule « valeur gemme » pour privilégier l’invention plastique — principe fondateur de sa « joaillerie moderne ». On voit ses pièces chez Siegfried Bing, à la Maison de l’Art Nouveau, et sur la scène : Sarah Bernhardt, la « Voix d’or », les porte et les commande, contribuant à sa notoriété. Le collectionneur Calouste Gulbenkian achète directement à Lalique près de deux cents pièces sur près de trente ans ; la salle « René Lalique » de son musée à Lisbonne en présente aujourd’hui un ensemble de référence.

Le triomphe public vient à l’Exposition universelle de 1900 à Paris, où son stand attire les foules et scelle son statut de maître de la bijouterie Art nouveau. La même année, l’État le promeut Officier de la Légion d’honneur. Ce double adoubement — public et institutionnel — entérine la bascule d’un artisan de génie en figure de premier plan des arts décoratifs.

Vie privée : mariages, enfants, deuils

Lalique épouse en 1887 Marie-Louise Lambert ; de cette union naît Georgette (1888). Le couple se sépare en 1893 et divorce en 1898. En 1890, René a rencontré Augustine-Alice Ledru (fille du sculpteur Auguste Ledru) ; ils ont ensemble Suzanne (1892), qui deviendra peintre et décoratrice, puis Marc (1900). René et Alice se marient en 1902. Les années suivantes comportent des deuils : Alice meurt en 1909 ; Georgette disparaît en 1910. À partir des années 1920, René vit avec Marie-Jeanne Anère ; deux enfants naissent de cette relation (Raymond, 1925 ; Renée, 1927). Ces événements personnels — joies et pertes — se lisent en transparence dans une œuvre qui, de la libellule aux bacchantes, explore sans cesse la figure féminine et les métamorphoses du vivant.

Du bijou au verre : parfums, place Vendôme et premiers ateliers (1905–1914)

En 1905, Lalique ouvre une boutique au 24, place Vendôme, où il expose bijoux et… pièces en verre issues de ses expérimentations. La proximité d’un jeune parfumeur, François Coty, déclenche la révolution suivante : réunir parfum et flacon en un même geste créatif et industriel. Dès 1907–1910, Lalique conçoit pour les maisons de parfum (Coty, puis d’autres) des flacons et habillages qu’il veut beaux, signés, produits en série maîtrisée — esthétique et marketing précurseurs. En 1913, il achète une verrerie à Combs-la-Ville pour industrialiser ses modèles. La Première Guerre mondiale interrompt l’élan : l’usine est convertie à la production de verrerie médicale. Après 1918, il passera du tourbillon Art nouveau aux lignes et volumes de l’Art déco.

L’architecte du verre : l’usine de Wingen, l’Exposition de 1925 et la maturité Art déco

En 1921, Lalique construit sa grande verrerie à Wingen-sur-Moder (Alsace). Ce site, encore en activité, devient le cœur d’une production où le verre pressé-moulé, les patines, le satiné et surtout l’opalescence donnent aux surfaces une peau lumineuse et sensuelle. Président de la section Verrerie et figure de proue de l’Exposition internationale des Arts décoratifs de 1925 à Paris, il incarne une modernité française qui marie art et industrie. Ses vases (Domrémy, 1926 ; Bacchantes, 1927, devenu icône), ses coupes, ses luminaires et ses objets pour la table définissent un « alphabet » de formes et d’effets — alternance de dépoli et de poli, reliefs charnels, rythmes géométriques — immédiatement reconnaissable.

Parallèlement aux pièces « domestiques », Lalique se fait décorateur d’architecture. Il réalise des ensembles pour des trains de luxe (la Compagnie Internationale des Wagons-Lits lui commande, pour le Côte d’Azur Pullman Express inauguré en 1929, des panneaux « Figurines et raisins » et une statuette offerte aux invités), pour des paquebots (la salle à manger de première classe du SS Normandie, 1935, illuminée par douze hautes colonnes de verre Lalique), pour des immeubles prestigieux (le James Oviatt Building à Los Angeles, 1927-1928, avec portes, luminaires et panneaux d’ascenseurs en verre moulé), ou encore pour la résidence du prince Asaka à Tokyo (1932-1933), aujourd’hui Teien Art Museum, où ses portes monumentales à reliefs de verre et ses lustres demeurent en place.

Il intervient aussi dans le domaine sacré : la « Glass Church » (église St Matthew à Jersey) conserve autel, chaire, fonts baptismaux, croix et luminaires dessinés par Lalique (années 1930), où l’opalescence laiteuse enveloppe le rite d’une lumière diffuse. À Reims, l’église Saint-Nicaise reçut vitraux et éléments en verre de son atelier.

Un style : de la « joaillerie moderne » au « satiné Lalique »

Chez le bijoutier, les matériaux dits « pauvres » (corne, verre, émail, nacre) deviennent nobles par le dessin et la mise en forme ; le relief est modelé comme une sculpture miniature. Il ressuscite et pousse très loin des techniques exigeantes, comme l’émail plique-à-jour (émaillage translucide sans fond métallique), l’ivoire sculpté et le verre incrusté dans le métal. Les thèmes — fleurs, cygnes, paons, libellules, chauves-souris, femmes-allégories — portent l’empreinte du japonisme et du naturalisme fin-de-siècle. Puis, maître verrier, il systématise la mise en série par le verre pressé-moulé, dépose des brevets (double fond, procédés de moulage), invente des finitions (le « satiné »), popularise l’opalescence. Son vocabulaire passe du mouvement végétal de l’Art nouveau aux rythmes plus géométriques de l’Art déco, sans renoncer à la sensualité des volumes.

Les parfums, la table et la voiture : un empire de verre au quotidien

La collaboration avec Coty, puis avec d’autres maisons (Worth, Roger & Gallet, Houbigant, Molinard, d’Orsay, etc.) installe un standard : un parfum est indissociable d’un flacon qui raconte sa promesse. Lalique conçoit des flacons célèbres, signe l’habillage (bouchons, étiquettes, étuis), fait du verre un argument de marque. Après 1925, il décline services de verres, assiettes, plats, coupes, miroirs, horloges, lampes ; son nom entre dans les intérieurs bourgeois et modernes à grande échelle. Sur la route, ses bouchons de radiateur (« mascots ») — Victoire/Esprit de vent, Faucon, Cinq Chevaux (pour Citroën), Tête de coq, Sirène, etc. — combinent lignes stylisées et transparences, parfois rétro-éclairées par l’ampoule de phare, et deviennent symboles de vitesse et de luxe.

Commandes monumentales et chantiers emblématiques (années 1920–1930)

- Côte d’Azur Pullman Express (1929) : panneaux moulés « Figurines et raisins » et statuette de lancement ; mariage du bois et du verre dans les voitures Pullman de la CIWL.

- SS Normandie (1935) : la salle à manger de première classe, plus longue que la Galerie des Glaces, est éclairée par douze colonnes lumineuses signées Lalique, flanquées de dizaines de panneaux — un manifeste Art déco flottant.

- James Oviatt Building, Los Angeles (1927-1928) : portes, panneaux d’ascenseurs, lustres ; un concentré d’Art déco français exporté.

- Palais du prince Asaka (Tokyo) / Teien Art Museum (1932–1933) : portes monumentales en verre moulé à reliefs et luminaires.

- Édifices et expositions : à Paris, il participe à des décors (salons de maisons de couture, fontaine lumineuse des Champs-Élysées, aujourd’hui disparue). Cette dernière, spectaculaire et coûteuse, sera démontée en 1958 : une « défaite » patrimoniale plus que personnelle, mais une perte réelle pour l’histoire de son œuvre.

Épreuves et résilience : guerres, conjoncture et transmission

La Première Guerre mondiale réoriente l’usine vers la verrerie médicale. La crise des années 1930 ralentit la commande privée mais renforce l’intérêt pour des projets publics (trains, paquebots, bâtiments). Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Alsace est annexée ; l’usine de Wingen est exposée. À Paris, où il réside, Lalique vieillit, mais il reste actif et attentif aux destins de ses ateliers. Il meurt à Paris le 1ᵉʳ mai 1945 — date retenue par le Musée Lalique, parfois donnée au 5 mai dans des sources secondaires —, alors que la guerre s’achève. Il est inhumé au Père-Lachaise.

Son fils Marc Lalique (1900–1977) reprend la maison et opère, après 1945, une mutation capitale : du verre à la cristallerie (au plomb), tout en rééditant certains modèles historiques. Cette continuité-transformation explique la longévité de la marque, qui édite encore aujourd’hui le vase Bacchantes (1927) et d’autres icônes, tout en développant des lignes contemporaines.

Œuvres choisies et jalons

Côté bijoux : le Pectoral à la libellule (vers 1897–1898), les peignes orchidées et chardons, les colliers émaillés, les pendentifs en ivoire, en verre et pierres de couleur ; des pièces théâtrales pour Sarah Bernhardt et des commandes aristocratiques. Côté verre : les vases Domrémy (1926, motif de chardons), Bacchantes (1927), Mossi (1933), les services de table, les vases opalescents au décor animalier ou floral, les horloges, les luminaires. La salle Lalique du Musée Gulbenkian à Lisbonne offre un panorama unique de son langage bijoutier ; à Wingen, le Musée Lalique met en perspective la versatilité de son œuvre et ses innovations techniques.

Influence et postérité

Lalique, en joaillerie, fait basculer l’attention de la « valeur gemme » à la valeur artistique : le dessin, l’iconographie, la technique. En verre, il impose une esthétique du moulé-pressé de haut niveau, à égale distance du cristal de luxe et de l’objet utilitaire, et démontre que l’art et l’industrie peuvent se renforcer mutuellement. Son œuvre architecturale (trains, paquebots, immeubles, palais) prouve que le verre, matériau de peau et de lumière, peut structurer un espace, pas seulement l’orner. Sa maison, reprise par Marc puis par la génération suivante, a pérennisé cet héritage en cristallerie, rééditant les grands modèles (Bacchantes, Mossi) et entretenant la culture de la patine, du satiné et des contrastes. La marque reste aujourd’hui un repère de l’Art déco dans l’imaginaire collectif.

Chronologie resserrée

- 1860 : naissance à Aÿ.

- 1876–1880 : apprentissage chez Aucoc, études au Sydenham Art College (Londres).

- 1885–1890 : atelier à son nom, boutique à Paris.

- 1894–1900 : percées au Salon, chez Bing, triomphe à l’Exposition universelle ; Officier de la Légion d’honneur.

- 1905–1913 : boutique place Vendôme ; débuts avec Coty ; achat de la verrerie de Combs-la-Ville.

- 1921 : usine de Wingen-sur-Moder.

- 1925–1935 : Exposition de 1925 ; grands chantiers (Pullman, Oviatt, Tokyo, Normandie).

- 1945 : décès à Paris ; inhumation au Père-Lachaise.