Qui est Ferdinand Barbedienne ?

Date de naissance : 6 août 1810 (Saint-Martin-de-Fresnay, France).

Date du décès : 21 mars 1892 (Paris, France) à 81 ans.

Activité principale : Industriel, connu pour sa fonderie de bronze d’art.

Où est la tombe de Ferdinand Barbedienne ?

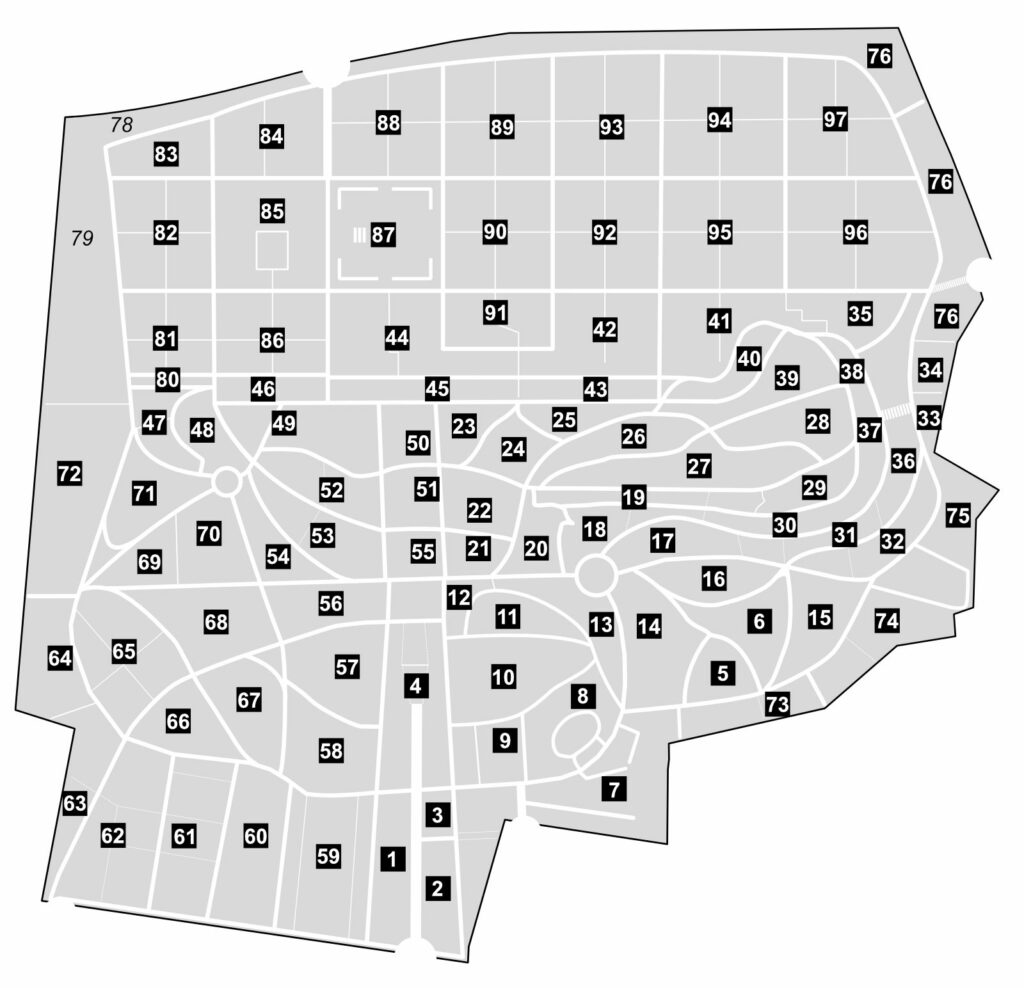

La tombe est située dans la division 53

Le monument funéraire de Ferdinand Barbedienne au Père-Lachaise

La tombe de Ferdinand Barbedienne se trouve division 53, Chemin de Mont-Louis, 1ʳᵉ ligne, repère M=U-11. Le monument est inauguré le 24 novembre 1894 en présence de nombreuses personnalités ; Eugène Guillaume, sculpteur et directeur de l’Académie de France à Rome, y prononce un éloge. L’ensemble a été inscrit au titre des Monuments historiques en 1983.

Architecturalement, la tombe se compose d’un haut pilier carré en pierre des Vosges portant, dans une niche sommitale, le buste en bronze de Ferdinand Barbedienne par Henri Chapu (1833-1891). De part et d’autre de la tête du sarcophage qu’il surmonte se dressent deux figures féminines en bronze, grandeur nature, dues à Alfred Boucher (1850-1934) : L’Art, casquée — son casque est orné d’une chimère —, et L’Industrie, reconnaissable au marteau qu’elle tient. Sur le soubassement, au pied du sarcophage, une troisième figure en bronze par Boucher, La Douleur, prend la forme d’un jeune être assis, le buste nu, qui laisse retomber un flambeau inversé dont la flamme vacille et s’éteint : allégorie claire de la vie qui s’achève. La signature du fondeur « LEBLANC-BARBEDIENNE 1894 » figure sur les statues, indiquant que l’atelier familial a réalisé les fontes posthumes du monument. L’ensemble forme une narration : au sommet, l’homme, éditeur de formes ; à ses côtés, les deux puissances qui firent sa carrière — l’Art et l’Industrie — ; en contrebas, la Douleur, comme une pause grave dans l’éloge du travail. Ces éléments sont établis par la notice de l’APPL et par la documentation publique, images à l’appui.

Visuellement, le monument frappe par l’équilibre des masses : la verticalité du pilier et du buste répond à la latéralité des deux statues, tandis que la figure basse de la Douleur, au flambeau renversé, « ferme » la composition. Le choix de trois allégories n’est pas fortuit : il articule l’identité de Barbedienne (éditeur et fondeur) et le langage symbolique du XIXᵉ siècle, où l’Art et l’Industrie sont conçus comme des sœurs — rivales parfois, solidaires ici. La matière — bronze — renvoie, enfin, au métier du défunt, dans un autoportrait par matériaux qui est presque un manifeste. Les attributions à Chapu (buste) et Boucher (figures) sont explicitement mentionnées par les notices et confirmées par les légendes photographiques.

Pour le visiteur du Père-Lachaise, la tombe est facile à identifier : le buste au regard franc se détache nettement sur la pierre blonde ; L’Art se repère à son casque orné et L’Industrie à son marteau ; la petite figure du flambeau éteint se perçoit en contrebas, comme un motif discrètement poignant.

Biographie de Ferdinand Barbedienne

Ferdinand Barbedienne naît le 6 août 1810 à Saint-Martin-de-Fresnay, dans le Calvados, aujourd’hui rattaché à Saint-Pierre-en-Auge. Il meurt à Paris le 21 mars 1892, à 81 ans, après avoir fondé et dirigé l’une des plus grandes maisons de bronze d’art du XIXᵉ siècle. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise (division 53). Ces jalons biographiques sont établis par les principales sources françaises et anglo-saxonnes et constituent le socle chronologique de son parcours.

Enfance, formation, premiers pas d’industriel

Issu d’une famille de modestes cultivateurs normands, Barbedienne s’installe jeune à Paris. Avant le bronze, il réussit dans le papier peint : il dirige une affaire installée 24-26, rue Notre-Dame-des-Victoires, et se forge rapidement une réputation d’entrepreneur sérieux et tenace. Cette première réussite pèse lourd dans la suite : elle lui donne du capital, un réseau de clientèle bourgeoise et un sens aigu du « goût du public ». Les notices de référence confirment la réalité de ce premier métier et l’adresse commerciale.

L’idée qui l’habite n’est pas encore celle du fondeur mais déjà celle d’un éditeur d’objets pour les intérieurs modernes : rendre la beauté accessible, sans l’amoindrir. C’est cet instinct d’éditeur — au sens artistique et juridique du terme — qui va tout déclencher.

La rencontre décisive avec Achille Collas et la « réduction mécanique » (1837-1839)

En 1837-1838, le mécanicien-inventeur Achille Collas met au point un perfectionnement du « tour à portrait » : une machine pantographe capable de copier en ronde-bosse des sculptures selon différentes échelles, avec une fidélité inédite. En 1838, Barbedienne s’associe à Collas pour créer la « Société A. Collas & Barbedienne ». Leur objectif est limpide : éditer des réductions exactes des chefs-d’œuvre de l’Antiquité et de la Renaissance, en bronze, mais aussi en d’autres matières (albâtre, bois, ivoire, stéatite), et les diffuser largement. Dès 1839, ils présentent une Vénus de Milo réduite à l’Exposition nationale et remportent une médaille d’argent ; en 1844, une autre médaille d’argent salue la mise au point d’une machine « à copier d’un seul bloc ». Ces faits techniques et institutionnels sont documentés par les biographies d’Achille Collas, les notices de musées (CNAM) et les synthèses encyclopédiques.

Cette innovation change la donne. Jusque-là, la reproduction « fidèle » d’un marbre ou d’un bronze supposait des mains très expertes, du temps, donc un coût incompatible avec un large public. Le « procédé Collas » et l’exigence industrielle de Barbedienne visent précisément l’inverse : exactitude, répétabilité, diffusion. On parlera bientôt — avec une formule qui deviendra célèbre — d’un « Gutenberg de la statuaire », tant l’effet de série et la rigueur de reproduction bouleversent les usages décoratifs et pédagogiques du XIXᵉ siècle.

Du patrimoine aux artistes vivants : l’« édition » de sculpture

Très tôt, Barbedienne comprend que l’édition de modèles anciens doit aller de pair avec l’édition d’œuvres contemporaines. Il propose aux sculpteurs des contrats d’édition (une vraie innovation juridique appliquée à la sculpture), fixant formats, matériaux, tirages et rémunération. La maison reproduit les œuvres d’artistes majeurs du siècle : François Rude, Antoine-Louis Barye, Emmanuel Frémiet, Pierre-Jules Mène, Alfred-Émile-Louis O’Hara Carrier-Belleuse, Henri Chapu, Charles Valton, Paul Dubois, Antonin Mercié, entre autres. L’atelier développe aussi tous les « bronzes d’ameublement » (candélabres, pendules, vases) et se distingue par la recherche de patines chimiques nouvelles. Ces pratiques — l’édition, la liste des sculpteurs, les expérimentations de patine — sont attestées par les dossiers biographiques et muséaux.

À partir de 1855, Barbedienne s’adjoint un ornemaniste de tout premier plan, Louis-Constant Sévin (1821-1888), dont les modèles donneront à la maison un langage décoratif immédiatement reconnaissable, notamment pour les grandes pièces d’ameublement et les pendules. La collaboration de Sévin avec l’émailleur Alfred-Paul-Louis Serre (1837-1906) aboutit à de spectaculaires ensembles bronze-émail (champlevé et cloisonné), aujourd’hui présents dans les collections publiques, qui témoignent du dialogue constant entre sculpture, arts décoratifs et industrie.

Les expositions universelles : vitrines d’une excellence industrielle

La stratégie internationale passe par les expositions. À Londres, en 1851, la maison présente, entre autres, une reproduction en demi-taille de la porte principale du Baptistère de Florence, chef-d’œuvre de Lorenzo Ghiberti ; une médaille spéciale récompense l’exploit technique. En 1855 à Paris, la grande médaille d’honneur distingue Achille Collas pour son procédé. En 1878, à l’Exposition universelle de Paris, la maison dévoile une horloge monumentale de style néo-Renaissance, conçue par Sévin et ornée d’émaux d’Alfred Serre, qui lui vaut une médaille d’or ; l’horloge sera réexposée en 1889 et donnée plus tard à la Ville de Paris, où elle est conservée à l’Hôtel de Ville. Ces épisodes sont solidement sourcés par les notices encyclopédiques et des études spécialisées, notamment un article de la revue Sèvres retraçant l’histoire de l’horloge.

Après Collas : la maison Barbedienne à pleine puissance (1859-1870)

Achille Collas meurt en 1859. Barbedienne devient l’unique propriétaire d’une entreprise déjà conséquente ; la maison emploie alors plusieurs centaines d’ouvriers (fondeurs, ciseleurs, doreurs, patineurs). À partir de 1865, il préside le Comité des industries du bronze, fonction qu’il occupera jusqu’en 1885. Son influence dépasse l’atelier : il fixe des standards professionnels (qualité de fonte, ciselure, patine), défend des intérêts collectifs (matières premières, formation), oriente les goûts (catalogues, éditions). Les chiffres d’effectifs et ces responsabilités sont explicitement donnés dans les biographies de référence.

L’appareil industriel et commercial se structure autour de deux pôles parisiens : les bureaux et le siège administratif au 30, boulevard Poissonnière, et les ateliers au 63, rue de Lancry (10ᵉ), qui s’étendent jusqu’à la rue des Vinaigriers. Ce dispositif — siège vitrine au cœur des boulevards, ateliers dans un quartier d’artisans et de petites manufactures — illustre la manière dont Barbedienne associe prestige, visibilité et efficacité. Les sources patrimoniales locales et historiques précisent cette géographie.

La guerre de 1870 : une épreuve, un pivot

La guerre franco-prussienne (1870-1871) provoque une pénurie de métaux bruts ; la maison doit interrompre la fonte d’art. Pour maintenir l’activité, Barbedienne accepte une commande de canons pour le ministère de la Défense nationale. Dès la paix revenue, la production artistique reprend, avec un accent croissant sur l’exportation ; la signature « F. Barbedienne » s’impose alors comme un gage de qualité, autant que celle des sculpteurs édités. Cette parenthèse militaire et la reprise rapide sont notées par les sources biographiques.

Les grandes années : conquête des catalogues, acquisitions Barye, innovations (1878-1889)

Les années 1878-1889 cristallisent l’ambition totale de l’entreprise. L’horloge monumentale de 1878 — vraie somme de savoir-faire (fonte, ciselure, dorure, émail) — en est l’emblème. En 1879, Barbedienne acquiert, lors de la vente successorale d’Antoine-Louis Barye, 125 modèles de coulée : il peut désormais éditer, dans de multiples formats, un corpus que le public plébiscite et consacrer à Barye un catalogue entier. En 1889, les catalogues de la maison mentionnent environ 450 sujets créés par 45 sculpteurs différents, la moitié étant des contemporains à succès. La même année, Barbedienne expérimente une réduction de la Vénus de Milo… en aluminium : le nouveau métal intéresse l’industrie, et la maison entend en tester le potentiel esthétique. Tous ces points — acquisitions Barye, ampleur du catalogue, première fonte en aluminium — sont documentés par les synthèses encyclopédiques.

Distinctions et reconnaissance institutionnelle

La République décore l’industriel : chevalier de la Légion d’honneur (1863), officier (1867), commandeur (1874). Ces promotions jalonnent un parcours où l’innovation technique et l’excellence d’exécution servent un idéal civique : donner accès, par l’édition, à des chefs-d’œuvre autrefois réservés aux musées ou aux hôtels particuliers. Les distinctions sont confirmées par les notices biographiques.

Méthodes, matières, signatures : l’« œil Barbedienne »

La maison se distingue par une exigence rarement démentie de fonte, de ciselure et de patine. Les ateliers maîtrisent la fonte au sable et à la cire perdue, avec une finition d’orfèvre. L’entreprise pousse très loin les recherches de patines chimiques et de dorures, et collecte des « recettes » jalousement tenues. Côté arts décoratifs, elle associe au bronze des émaux champlevés et cloisonnés ; des paires de candélabres placées au Metropolitan Museum (vers 1865-1870) donnent la mesure de la qualité et de la diffusion internationale. Ces pièces muséales sont des témoins directs de la signature « F. Barbedienne, fondeur ».

Les adresses, la vitrine et la postérité immédiate

Les bureaux du 30, boulevard Poissonnière servent de vitrine commerciale, tandis que les ateliers (et un splendide hôtel particulier édifié après sa mort par son successeur) ancrent la maison dans le 10ᵉ arrondissement. L’« hôtel Leblanc-Barbedienne », 63, rue de Lancry — bâti en 1894 par l’architecte Debelleix — mêle fonctions résidentielles et salon d’exposition, avec un décor intérieur qui synthétise le goût des années 1880-1890. Cette adresse est devenue un jalon de l’histoire industrielle du quartier.

Fin de vie et succession

Ferdinand Barbedienne s’éteint le 21 mars 1892. Il n’a pas d’enfant. La maison passe alors entre les mains de son neveu, Gustave Leblanc, qui obtient par décret présidentiel (1893) l’autorisation d’accoler le patronyme « Barbedienne » au sien : la raison sociale devient « Leblanc-Barbedienne ». Sous sa direction, la firme se tourne davantage vers les bronzes monumentaux et noue des relations décisives, notamment avec Auguste Rodin (contrats d’édition exclusifs pour Le Baiser et Printemps éternel), puis la fonte des premières épreuves des Bourgeois de Calais (1895). La maison poursuivra son activité jusque dans l’entre-deux-guerres, ouvrira une succursale à Berlin (1913), participera aux monuments aux morts après 1918, avant de fermer définitivement le 31 décembre 1954.

Collaborations et réseau d’artistes

Une partie de la grandeur de la maison tient à la qualité des relations que Barbedienne tisse avec les artistes et techniciens :

– Sculpteurs : Barye (dont il acquiert les modèles), Rude, Frémiet, Mène, Chapu, Valton, Dubois, Mercié, Jacquemart, Aizelin… ;

– Ornemanistes : Louis-Constant Sévin, pivot des programmes décoratifs ;

– Émailleurs : Alfred-Paul-Louis Serre, partenaire de l’horloge monumentale ;

– Ciseleurs : Désiré Attarge notamment, passé par les meilleurs ateliers parisiens et actif chez Barbedienne dans la durée. Les contributions de Sévin, Serre et Attarge sont documentées par les sources universitaires et patrimoniales.

Échecs, revers, contraintes

Parler franchement des échecs est utile pour comprendre la trajectoire. Le plus net est collectif : la guerre de 1870 interrompt l’activité artistique et impose un pivot temporaire vers l’armement (fonte de canons), conséquence d’une pénurie de métaux et d’un contexte politique chaotique. Il ne s’agit pas d’un « fiasco » industriel, mais d’une mise entre parenthèses, que la maison transformera en redémarrage rapide dès 1871. On peut aussi évoquer la fragilité structurelle d’un modèle économique fondé sur la nouveauté technique : très vite, d’autres fondeurs adoptent des procédés concurrents, ou licencient les mêmes modèles, et la compétition s’aiguise. La réponse de Barbedienne consiste à monter en gamme (finition, patine), à enrichir le catalogue (acquisitions Barye), à sécuriser des exclusivités (contrats d’édition), et à capitaliser sur une marque devenue synonyme de qualité. Le volet « guerre et reprise » et les acquisitions de modèles sont sourcés ci-dessus.

Œuvre, influence, héritage

L’influence de Barbedienne est double.

Technique, d’abord : la maison fixe des standards d’exécution (épaisseur des parois, qualité des reprises, ciselure nerveuse mais précise, patines profondes) que reconnaissent encore aujourd’hui conservateurs et experts. Les pièces mêlant bronze et émail — candélabres, vases, pendules — attestent de la maîtrise des alliances matérielles. Les collections publiques (par exemple, au Metropolitan Museum) permettent d’observer directement cette qualité.

Éditoriale et juridique, ensuite : en appliquant à la sculpture des contrats d’édition aussi clairs que ceux du livre ou de la gravure, Barbedienne contribue à faire admettre l’idée d’un tirage d’auteur, surveillé, normé, où la multiplication ne nie pas l’œuvre mais en organise la diffusion. D’où cet effet massif sur les intérieurs européens de la seconde moitié du XIXᵉ siècle : la statuaire n’est plus un privilège, elle s’invite dans les salons, sur les dessus-de-cheminée, dans les bibliothèques, et dans l’enseignement artistique.

Iconographique, enfin : le catalogue conjugue Antiquité (copies d’après le Parthénon, Ghiberti, les grands marbres du Louvre) et modernité (bestiaire romantique, allégories, figures héroïques), de sorte que les réductions Barbedienne sont devenues des images-sources de la culture visuelle fin-de-siècle. Cette position « entre musée et salon » explique la longévité de la marque jusqu’au milieu du XXᵉ siècle et sa présence durable sur le marché de l’art.

Vie privée

Les sources ne signalent pas d’enfants; la succession professionnelle est assurée par le neveu, Gustave Leblanc (devenu Leblanc-Barbedienne en 1893 par décret présidentiel). Aucune source biographique majeure ne documente un mariage de Ferdinand Barbedienne; on peut donc s’en tenir à ce point solide : il n’eut pas d’héritier direct et transmit l’outil industriel à sa parentèle la plus proche.

Mort et funérailles

Barbedienne meurt à Paris le 21 mars 1892.

L’entreprise compte alors plus de six cents salariés. L’inhumation a lieu le 25 mars au Père-Lachaise (division 53). Sa mémoire est immédiatement honorée par le monde artistique, et l’hommage public culminera par l’érection, deux ans plus tard, d’un monument funéraire d’une richesse symbolique rare.