Qui est Jean de Brunhoff ?

Date de naissance : 9 décembre 1899 (Paris 14e, France).

Date du décès : 16 octobre 1937 (Montana, France) à 37 ans.

Activité principale : Auteur de bande dessinée, illustrateur, créateur de Babar.

Où est la tombe de Jean de Brunhoff ?

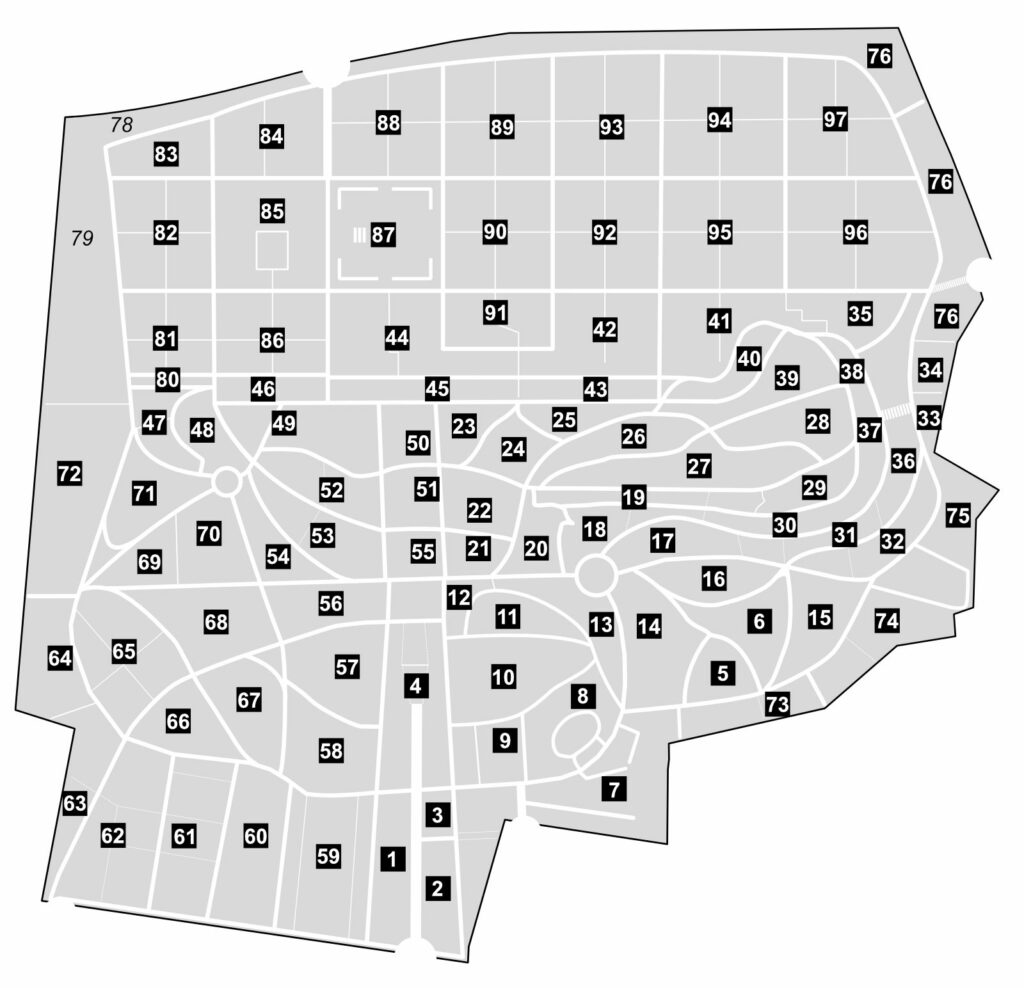

La tombe est située dans la division 65

Le monument funéraire de Jean de Brunhoff au Père-Lachaise

La tombe de Jean de Brunhoff se trouve au cimetière du Père-Lachaise, dans la 65ᵉ division, le long de l’avenue Circulaire, vers la 15ᵉ ligne. C’est un monument sobre, plus discret que le succès mondial de Babar ne pourrait le laisser croire.

Il s’agit d’un sarcophage en pierre posé sur un haut socle rectangulaire, formant une sorte de coffre monumental. Le socle, en pierre gris clair ou légèrement ocrée selon la lumière, porte l’inscription « Famille LECLERCQ », rappelant que le caveau est, à l’origine, celui d’une autre famille, dans lequel ont ensuite été inhumés plusieurs membres des Brunhoff.

Les inscriptions, gravées sur les faces du monument, indiquent notamment :

- Gustave Alfred Arsène Leclercq, mort en 1880,

- Ernest de Brunhoff, mort en 1883,

- Jacques de Brunhoff (1888–1973),

- Mme Jacques de Brunhoff, née Elisabeth Ikonnikoff (1887–1976),

- Jean de Brunhoff, 9 décembre 1899 – 16 octobre 1937.

Le monument rassemble donc plusieurs générations, mêlant le nom Leclercq et le nom de Brunhoff sur un même caveau, ce qui explique le contraste entre l’anonymat relatif de l’architecture et la notoriété de l’un de ses occupants.

Devant l’Ecole Cornelius de Chessy

Biographie de Jean de Brunhoff

Jean de Brunhoff, né le 9 décembre 1899 et mort à 37 ans seulement, appartient à cette étrange catégorie d’artistes dont la célébrité dépasse largement leur nom. Tout le monde ou presque connaît Babar, le roi des éléphants en costume vert, mais bien moins nombreux sont ceux qui sauraient dire qui a imaginé son royaume. Derrière ces éléphants si polis se cache pourtant une existence courte, dense, et un destin fauché en plein élan.

Un enfant de l’édition et des arts

Jean de Brunhoff naît dans le 14ᵉ arrondissement de Paris, dans une famille déjà immergée dans le monde de l’édition et de l’image. Son père, Maurice de Brunhoff, est éditeur puis imprimeur ; sa mère, Marguerite Meyer, appartient à un milieu cultivé, ouvert aux arts et aux lettres.

Du côté paternel, la généalogie nourrit même une petite légende : la famille se rattacherait, de manière illégitime, à la maison royale de Suède et de Norvège, via Oscar Iᵉʳ. C’est une tradition familiale plus qu’un fait établi, mais elle illustre bien ce mélange de bourgeoisie, d’international et de goût pour le romanesque dans lequel grandit Jean.

Il n’est pas enfant unique. Il a plusieurs frères et sœurs, dont Cosette – qui deviendra la première rédactrice en chef de Vogue France – et Michel, futur homme de presse lui aussi, longtemps à la tête de Vogue. La famille Brunhoff gravite autour des revues d’art, de la mode, du graphisme : un environnement où l’image est un métier sérieux, pas un simple divertissement.

Élevé dans des écoles protestantes, notamment à l’École alsacienne, Jean reçoit une éducation rigoureuse mais ouverte, marquée par un fort souci de culture générale. Ce cadre protestant – sobre, travailleur, attaché à la responsabilité individuelle – irrigue en sourdine l’univers moral de Babar : un monde où l’on se doit d’être courageux, poli, raisonnable, tout en restant capable de rêver.

Très tôt, Jean dessine, peint, et se montre moins intéressé par les affaires que par la couleur et la ligne. Contrairement à sa sœur et à ses frères, qui iront tout droit vers l’édition et la mode, il se destine, lui, à la peinture.

La jeunesse fauchée par la guerre… mais pas brisée

Quand éclate la Première Guerre mondiale, Jean est adolescent. Il est mobilisé en 1917, mais arrive trop tard pour connaître l’horreur du front ; il ne « monte » jamais véritablement au combat. Cette mobilisation avortée lui laisse sans doute la conscience d’avoir appartenu à une génération sacrifiée, mais sans le traumatisme direct des tranchées.

Démobilisé en 1921, il peut enfin se tourner résolument vers ce qui le passionne : la peinture. Il s’inscrit à l’Académie de la Grande Chaumière, haut lieu d’un enseignement plus libre que celui des Beaux-Arts, et travaille notamment dans l’atelier d’Othon Friesz, peintre issu du fauvisme. Il y côtoie d’autres jeunes artistes, baignant dans le bouillonnement des années 1920 parisiennes.

Jean expose bientôt au Salon des Tuileries et au Salon des Indépendants, lieux d’expérimentation où se croisent les tendances modernes. Il montre ses toiles dans différentes galeries parisiennes. Son style reste marqué par une veine plutôt impressionniste, avec un intérêt pour la lumière, les atmosphères, plus que pour l’abstraction géométrique qui triomphe ailleurs à la même époque.

À ce stade, rien ne dit encore qu’il révolutionnera un tout autre domaine : le livre pour enfants.

Cécile, la musique… et l’histoire d’un petit éléphant

En 1924, Jean de Brunhoff épouse la pianiste Cécile Sabouraud, fille du médecin et mycologue célèbre Raymond Sabouraud, et sœur du peintre Émile Sabouraud. La cérémonie a lieu à la mairie du 8ᵉ arrondissement. Le couple évolue dans un univers où la musique, la peinture, la littérature circulent librement d’un salon à l’autre.

De leur union naîtront trois fils :

- Laurent (1925–2024), qui reprendra plus tard le flambeau de Babar,

- Mathieu (né en 1926), futur pédiatre,

- Thierry (né en 1934), qui deviendra un pianiste reconnu avant d’entrer à l’abbaye bénédictine d’En Calcat.

La famille passe une partie de ses vacances à Chessy, à l’est de Paris, dans la grande maison familiale. C’est là, durant l’été 1930, que se produit la petite scène domestique qui changera la vie de Jean – et l’histoire du livre illustré. Un soir, pour consoler l’un des garçons malade (Mathieu, selon les sources), Cécile invente une histoire : celle d’un petit éléphant qui fuit les chasseurs, arrive dans une grande ville très civilisée, achète des vêtements, puis revient dans la brousse.

Les enfants adorent. Ils réclament l’histoire encore et encore et la racontent à leur père, en l’implorant de la dessiner. Jean, peintre de métier, se prend au jeu. Il commence à remplir un grand cahier de dessins aquarellés, accompagnés d’un texte manuscrit simple, direct, disposé tout autour des images.

En quelques semaines, l’album familial prend forme : Histoire de Babar, le petit éléphant.

« Histoire de Babar » : une révolution tranquille du livre pour enfants

En 1931, le manuscrit-album de Jean de Brunhoff est publié par les éditions du Jardin des modes, une maison associée à la mode et à la presse féminine, liée à Condé Nast. C’est presque un coup de poker éditorial : on n’a jamais publié, dans ce milieu, un album pour enfants de cette taille – près de 27 x 37 cm – ni avec un tel soin graphique.

Ce n’est pas seulement l’histoire qui séduit. C’est la façon de raconter :

- un trait limpide, presque naïf,

- des aplats de couleur très lisibles,

- des personnages dont les proportions et la simplicité graphique parlent immédiatement aux enfants,

- un texte court, écrit dans une langue claire, parfois malicieusement ironique, qui s’adresse à la fois aux petits et aux grands.

Certains historiens du livre considèrent que Jean de Brunhoff est, avec cet album, l’un des inventeurs du « picture book » moderne : un livre où texte et image sont indissociables, conçus ensemble comme une œuvre unique, plutôt que comme une histoire illustrée après coup.

L’album rencontre très vite un succès dépassant le cercle familial. Les lecteurs se reconnaissent dans cet éléphant bien élevé, qui découvre une ville ressemblant fort à Paris, dont il adopte les codes bourgeois (costume, chapeau melon, voiture) avant de revenir civiliser son royaume. Certains y voient un conte rassurant sur le progrès et la modernité ; d’autres, plus tard, souligneront la dimension coloniale implicite de cette histoire d’un animal africain adoptant les valeurs d’un monde blanc. Les études contemporaines sur Babar insistent sur cette ambivalence : douceur des images, mais idéologie très datée.

Quoi qu’il en soit, pour le public des années 1930, Babar est une révélation.

Les années Babar : une œuvre courte et fulgurante

Entre 1931 et 1937, Jean de Brunhoff va consacrer l’essentiel de son énergie créatrice à enrichir l’univers de Babar. Cinq albums paraissent de son vivant :

- Histoire de Babar, le petit éléphant (1931) L’album fondateur : la fuite de Babar après la mort de sa mère, son arrivée en ville, son initiation aux usages citadins, son retour dans la jungle, son couronnement comme roi des éléphants.

- Le Voyage de Babar (1932) Babar et sa femme Céleste partent en voyage de noces en montgolfière, quittant leur pays pour parcourir le monde. L’album multiplie les épisodes spectaculaires : tempête, naufrage, cirque, séjour sur une île. Le départ en ballon serait inspiré par les séjours du couple à Sainte-Maxime, dans le Var ; une plage de la ville s’appelle aujourd’hui « La plage des Éléphants » en hommage à Babar.

- Le Roi Babar (1933) À la manière d’un traité miniature de politique et de morale, cet épisode montre Babar aux prises avec la construction de son royaume : administration, urbanisme, écoles, armée… L’album joue avec l’image d’une monarchie éclairée, très Troisième République sous des trompes.

- A.B.C. de Babar (1934) Album pédagogique, prétexte pour faire défiler lettres et images. Derrière la simplicité apparente, on retrouve la fantaisie graphique de Jean, qui fait de chaque lettre un petit tableau.

- Les Vacances de Zéphir (1936) Pour la première fois, ce n’est plus Babar le héros, mais Zéphir, le petit singe facétieux. L’album, plus léger, se déroule en grande partie dans le monde des enfants et des animaux ; il inspire plus tard le « jardin des Gogottes » à Guyancourt, décoré de sculptures inspirées de ces créatures.

Parallèlement, Jean explore d’autres voies. En 1936, il écrit pour le théâtre Une aventure de Babar avec le metteur en scène Léon Chancerel. La pièce est créée par les Comédiens routiers, avec une musique de scène de Pierre Vellones, jouée à Épinal, puis au Théâtre de l’Oncle Sébastien et à l’Exposition universelle de 1937. Babar quitte ainsi définitivement le cercle des albums pour enfants pour entrer dans le domaine du spectacle vivant.

Pendant ces années, Jean reste aussi peintre. Mais sa notoriété, désormais, tient surtout à l’éléphant vert. Les albums sont traduits, réédités ; l’univers de Babar commence doucement à s’internationaliser, notamment en Grande-Bretagne et en Amérique du Nord.

Une vie privée tissée de famille et de travail

Au-delà des albums, la vie de Jean de Brunhoff est celle d’un père de famille très impliqué dans l’univers de ses enfants. De nombreux témoignages rapportent qu’il leur demandait régulièrement leur avis sur les dessins, les couleurs, les idées d’épisodes. Zephir lui-même, le singe, serait venu de leurs demandes insistantes.

Le trio de petits éléphants – Pom, Flora et Alexandre – qui apparaît dans les albums répond en miroir à Laurent, Mathieu et, plus tard, Thierry. Le royaume de Babar n’est jamais très loin du salon familial : on peut y voir une sorte de transposition imaginaire de la vie bien réglée, cultivée, mais pas dépourvue d’aventure, de la bourgeoisie artistique parisienne de l’entre-deux-guerres.

Dans cet équilibre, Cécile joue un rôle discret mais décisif. Sans son histoire improvisée un soir d’été, il n’y aurait pas eu de Babar. Pourtant, son nom apparaît rarement comme co-autrice ; elle restera, toute sa vie, en retrait de la gloire de l’éléphant, élevée au rang d’anecdote dans les préfaces plus qu’à celui de co-créatrice. Les études récentes tendent d’ailleurs à la réhabiliter comme figure fondamentale de cette invention.

La tuberculose et l’exil en Suisse

Alors que le succès de Babar semble devoir s’installer durablement, le destin bascule brutalement. Au printemps 1937, on diagnostique chez Jean une tuberculose osseuse, localisée à la colonne vertébrale. La maladie est grave, et à l’époque, les traitements restent limités.

Jean part se soigner en Suisse, à Montana (aujourd’hui Crans-Montana), station climatique réputée pour les tuberculeux. Sa femme et ses fils le rejoignent, retardant même la rentrée scolaire pour passer avec lui le plus de temps possible – souvenir poignant rapporté par des récits ultérieurs sur la famille.

Mais la tuberculose progresse rapidement. Jean de Brunhoff meurt le 16 octobre 1937, à l’âge de 37 ans. Sa disparition met un terme brutal à une carrière qui n’aura duré, en réalité, que sept ans. Il est inhumé à Paris, au cimetière du Père-Lachaise, division 65.

Après Jean : la famille, Laurent et la longue vie de Babar

À la mort de Jean, l’œuvre n’est pas close. Deux albums, Babar en famille et Babar et le Père Noël, ont été écrits mais pas encore publiés ; son frère Michel, alors rédacteur à Vogue, en supervise l’édition. Ils paraissent d’abord en feuilleton dans la presse britannique, puis en albums, avec des couleurs reprises et enrichies.

C’est toutefois le fils aîné, Laurent de Brunhoff, qui va donner à Babar une seconde vie. Adolescent, il commence par aider à mettre en couleur les deux albums posthumes de son père. Puis, en 1946, il décide de reprendre lui-même le personnage, après une expérience d’abstraction picturale qui ne le satisfait qu’à moitié.

Laurent va écrire et illustrer plus de trente albums de Babar, emmenant l’éléphant vers de nouvelles aventures (voyage aux États-Unis, sur d’autres planètes, dans le monde souterrain, yoga pour éléphants…). Il s’installe aux États-Unis en 1985, mais reste, jusqu’à une date très récente, le gardien de cet univers.

Mathieu, le second fils, choisit la pédiatrie – joli clin d’œil à l’univers de l’enfance, mais sous l’angle médical. Le benjamin, Thierry, devient un pianiste reconnu, professeur à l’École normale de musique de Paris, avant de prendre l’habit bénédictin à quarante ans.

Cécile, veuve à 33 ans, ne se remariera jamais. Elle meurt presque centenaire, en 2003. Babar, lui, ne meurt pas : il traverse les décennies, adapté en dessins animés, séries télévisées, expositions, produits dérivés. L’univers qu’avaient créé, presque en s’amusant, un peintre et une pianiste autour de la table familiale, devient un pan entier de la culture de l’enfance au XXᵉ siècle.

Héritages, critiques et postérité

Les spécialistes du livre pour enfants s’accordent aujourd’hui à reconnaître à Jean de Brunhoff un rôle majeur dans la naissance de l’album moderne : format généreux, place centrale de l’image, unité du projet graphique et narratif. Son travail a influencé de nombreux auteurs, en France comme à l’étranger.

Babar n’est pourtant pas un univers lisse. Des lectures contemporaines pointent la manière dont l’éléphant intériorise les valeurs d’une bourgeoisie blanche, civilisée, et revient ensuite « civiliser » son peuple – lecture qu’on peut juger coloniale. D’autres soulignent que la série met aussi en scène le deuil, la violence (la mère tuée par un chasseur), la guerre, la reconstruction, avec une douceur qui permet aux enfants d’aborder des thèmes difficiles.

On peut donc voir Babar comme un miroir de son temps : plein de bonnes intentions, attaché à l’ordre, à la famille, à l’effort, mais traversé par les grandes fractures du XXᵉ siècle. Le génie de Jean de Brunhoff est d’avoir transformé tout cela en histoires lisibles par un enfant de cinq ans, sans jamais sacrifier la qualité du dessin ni la cohérence de son univers.